业师任中敏(1897-1991),名讷,字中敏,笔名二北、半塘,江苏扬州人,现代著名词曲学家、戏剧史家。先生一生著作等身,20世纪30年代就出版了《词曲通义》、《散曲丛刊》、《新曲苑》等系列著作,新中国成立后出版有“唐代音乐文艺丛著”《唐戏弄》、《唐声诗》、《敦煌歌辞总编》等。先生又是一位杰出的教育家,创办汉民中学,任教过上海大学、复旦大学、广东大学、四川大学,晚年任教扬州师范学院(现扬州大学),是我国首批博士生导师。先生一生辗转流离,晚年回到阔别已久的故乡,取书斋名“回甘室”。“甘泉”是扬州历史上的别称,室名“回甘”,可见他对家乡的眷念和回归故里的喜悦,语兼双关,意味深长。

上世纪80年代,我曾是任先生的学术助手和博士生。转眼间,先生离开我们已经十多年了,晚年先生的音容笑貌和学术风范却时常浮现眼前。

一

那是1980年的5月,任师由中国科学院文学所来扬州师院工作,我曾专程去南京迎接。任师到南京后,为看望同门师弟唐圭璋先生停留了一天,师母则随我们一起返扬。这是第一次见到先生,时已八四高龄,拄杖,广额,颔下蓄须,精神矍烁,言谈诙谐。

任师的到来,为扬州师院科研工作开辟了一片新天地。学院于1980年9月正式成立了词曲研究室,任师出任主任。我那年刚从中文系毕业留校工作,也有幸成为词曲研究室的一员,成为任师门下的兼职助手和弟子。

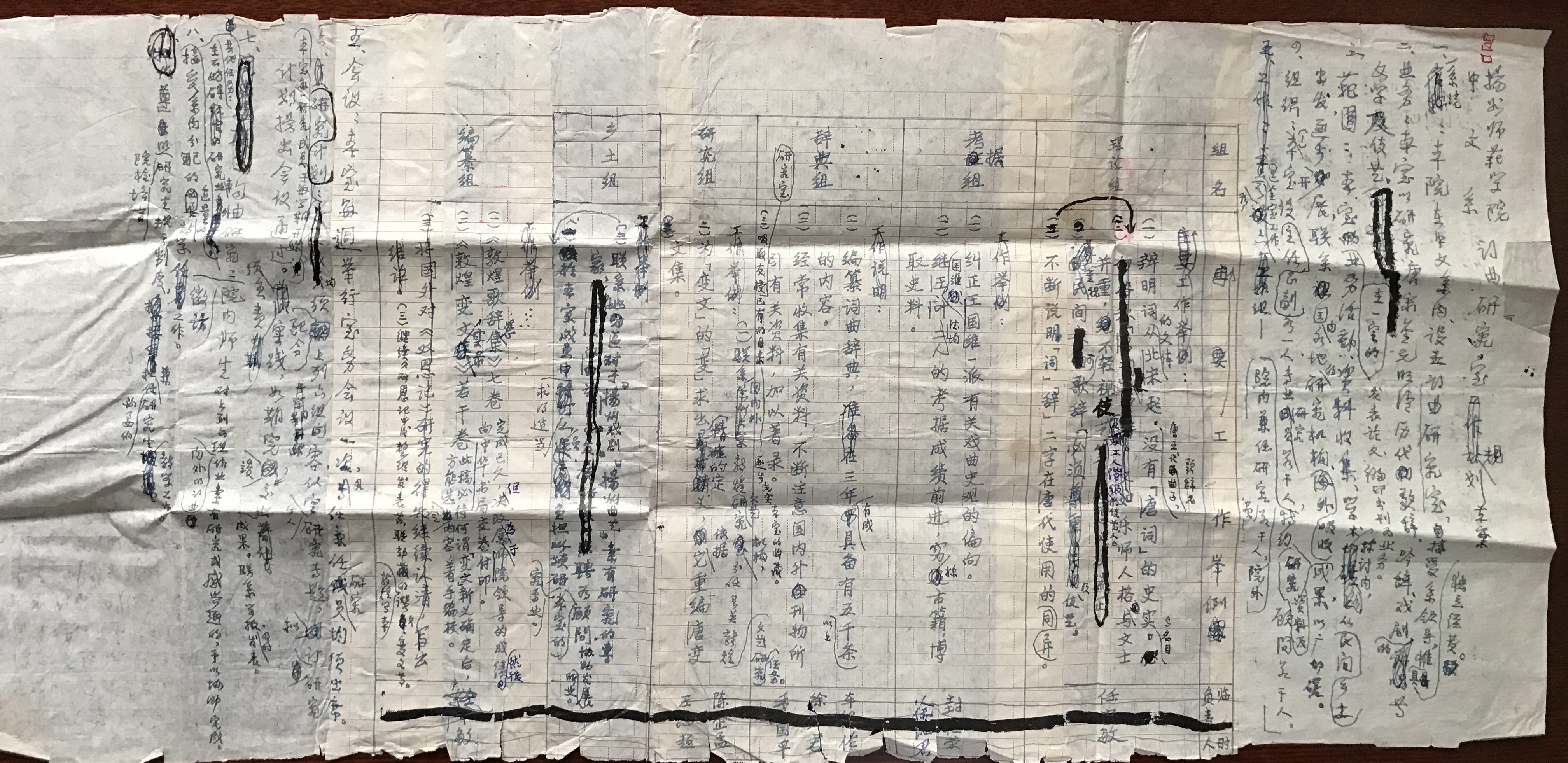

任师尽管已八十有四,但建词曲研究室,订研究计划,拟招研究生,雄心不减年青人。任师曾口述了一份《扬州师院中文系词曲研究室规划》,由我予以整理,再经任师亲笔修订,后因一些主客观原因未能实施,但我一直珍藏着,从中可见一位八旬老人计划的宏大,思维的缜密,很有价值,录以备考:

扬州师范学院中文系词曲研究室规划草案

一、系统:本院在中文系内设立词曲研究室,接受系领导,惟具独立经费。

二、业务:本室以研究唐宋元明清历代歌辞、吟辞、戏剧等文学及伎艺,发表论文、编印书刊为业务。

三、范围:本室在一定的业务活动、资料收集、学术探讨内,从乡土民间出发,逐步开展,联系各地的研究机构,吸收海外研究资料及成果,以广切磋。

四、组织:(一)本室设正副主任各一人,专业研究员若干人,院内兼职研究员若干人,院外特约顾问若干人。(二)全室工作为六组——

| 组名 |

工作举例 |

| 理论组 |

1、辨明词的文体从北宋起。唐五代歌辞名曲子,没有“唐词”的史实与名目。 2、不断说明“词”“辞”二字在唐代使用的异同。 3、乐师人格与文士并重,不可轻视伎艺及伎艺人。 4、重视民间歌辞及伎艺。 |

| 考据组 |

1、纠正王国维一派有关戏曲史观的偏向。 2、继王国维、叶德均二人考据成绩前进,穷探古籍,博取史料。 |

| 辞典组 |

1、编纂词曲辞典,三年有成具备五千条以上的内容。 2、经常收集有关资料,不断注意国内外刊物所引有关资料,加以著录。 3、吸取友校研究室已有的书目,逐步充实本室的收藏。 |

| 研究组 |

1、联系国内外敦煌文艺研究机构,分任有关敦煌文艺研究任务。 2、为“变文”的“变”求出精确的定义,依据它重编唐变文集。 |

| 乡土组 |

1、于本室成员中求得适当人员担任此项研究专业。 2、联系本地对于“扬州戏剧”“扬州曲艺”素有研究的专家。 |

| 编纂组 |

1、《敦煌歌辞总编》七卷,完成已久,但改为属于扬州师院领导的成绩,然后向中华书局交卷付印。 2、《敦煌变文实录》若干卷。此稿必待何谓“变文”新义确定后,方能选定内容,着手编校。 3、继续《双恩记》后,整理发表苏联劫藏的敦煌写本赞文、变文等。 |

五、会议:本室每周举行室务会议一次,凡专任兼任研究员均须出席。

六、计划研究:本室每一研究成员于每学期开始,均须配合上列六组内容,认定个人研究专题,拟订研究计划,提交会议通过。须负责实践,如期完竣,交出成果。联系学报,及时发表。

七、自由研究:征访院内师生对上列六组内容的词曲作业素有研究或感兴趣的,予以协助完成。

八、其他任务:在不妨碍研究本业外,接受系内分配的适量的教学工作。遵照院校培育研究生规章制度,兼任必要的研究生教学工作。

二

任师对词曲研究室的工作抓得很紧,定期开会,研究工作。如为开展“乡土”研究工作,任师曾约请原扬州市(现广陵区)文化局长韦人等研讨扬州戏曲、扬州曲艺。如对年青人的培养,更是关心备至,亲自指导。

记得他刚到学院不久,还住在南宿舍的时候,有一天,对我说起了《敦煌歌辞总编》的事。在回扬州前夕,为收集材料,曾拟亲赴日本普查敦煌唐写本,并撰写了《敦煌歌辞标准》一文,供随行人员抄录有关材料时作为重要依据。此事已获上级批准,后未成行,但他始终关注着日本藏有的有关敦煌的资料。

当时,任师给我看了刚从日本寄来的一份敦煌“唐人十二月书仪”的复制件,告诉我原怀疑或是歌辞,可以补充到《敦煌歌辞总编》中去。他又讲到了古代民间文艺有按时序的格式而创作的,所谓时序,即时辰、月令、季节,常咏的有“十二月”、“四季”、“十二时”、“五更”等,并建议可以写一篇专门论述唐代民间时序文艺“十二月”的文章,主要资料是已经收入《敦煌歌辞总编》的两套“十二月”歌辞和敦煌写本“十二月书仪”。我当时又高兴又担心,高兴的是得名师点题和亲授撰写论文,担心的是自己的学术之路刚刚迈步,怕写不好。后来在任师的亲自指导下写成了《试论唐代时序文艺十二月的发展》,分两次刊载在《扬州师院学报》1981年第一期和第二期上。这是我发表的第一篇学术论文。

论文原拟写一万字左右,在任师的建议下,写成上下篇,近二万字,从对时序文艺的定义,到探讨“时序文艺”从上古到唐宋元明清的发展,并重点论述了唐代“十二月”时序文艺的形式特点、丰富内容等。此前我写过一些短文,写这样规模的学术长文还是第一次。可以说,任师对论文的资料收集、观点论证、文字润色,倾注了相当的心血。下面这节文字还是任师亲笔所写:

“歌辞部分主要资料在两套敦煌写本的民间‘十二月’曲子,依据任半塘先生《敦煌歌辞总集(编)》的校订本,其中有两首原带和声,记录下歌者在伤痛中的两次啼泣,感人至深。书仪部分主要资料在一套敦煌写本‘十二月札词’,和另一套很难看到的唐人所写行书体的《月仪帖》。这份帖残存九个月的文字,原是祖国故宫文物,蒋介石逃离大陆时,被运往台湾,藏台湾故宫博物院;近来,日本东京堂出版了台北故宫博物院收藏的自晋迄清初历代名帖,编成《故宫历代法书全集》三十卷,国内何处已购藏,尚不知道;这份《唐人月仪帖》收编在第九卷末,题为《唐人书·十二月朋友相闻书》。我们疑所谓‘十二月’或是歌辞。承蒙日本学者横滨大学教授波多野太郎博士照原本复制了一份,寄给我们。我们看后才知道是‘十二月书仪’,不是歌辞。这份书仪本来是唐代文人为供民间大众使用所编写的一种尺牍示范,而溶入‘十二月’体裁,就成为唐代的另一种‘时序文艺’了。本文于探讨‘十二月歌辞’之后,继续研讨了‘十二月书仪’。因此创立了‘时序文艺’这一名目,追求其发展步骤。歌辞已循齐言声诗的渠道流入《敦煌歌辞总集(编)》;书仪虽无思想性可言,文字尚优美,不失为唐人骈文小品的佳构,也是可补入《全唐文》的。从发展形势看,将来难保没有第三种时序文艺的出现,来源只有在民间。”

这段文字不仅交待了本文写作的过程,更可见任师编《敦煌歌辞总编》为搜集资料,不遗余力。为丰富论文的资料,任师又请他在北京的友人到北京图书馆复制了编号为P2679的一套敦煌写本“十二月书仪”。在任师的指导下,不仅完成了这篇论文,更学到了任师的治学方法。

三

晚年始终萦绕在任师心中的一件大事,是“唐代音乐文艺发微”丛著八种的最后完成和出版。丛著八种为:《教坊记笺订》、《唐戏弄》、《唐声诗》、《唐杂言》、《唐著辞》、《唐大曲》、《唐短歌》、《敦煌歌辞总编》。任老一生的学术研究可分为前后两个阶段,一是早年的词曲学研究,著述极富,如《散曲丛刊》、《新曲苑》、《词学研究法》、《词曲通义》等;二是晚年的唐代音乐文艺研究,敦煌文艺研究。这两阶段研究,大致以建国为分界。

唐代音乐文艺研究(“唐艺发微”)是任师后半生开辟的学术领域。1954年,《敦煌曲校录》、《敦煌曲初探》由上海文艺联合出版社出版,署名任二北,是这方面最早的成果(生前最后出版的《敦煌歌辞总编》涵盖了二书的内容)。在《初探》弁言中,任师即标举“唐代音乐文艺”的旗帜。1958年,《唐戏弄》由作家出版社出版。据任师讲,该书原拟由人民文学出版社出版,因避讳他的“政治问题”,冯雪峰建议改由作家出版社出版,并不宜署任二北,于是任师始署“半塘”笔名。“半塘”者、半个“塘”,实即“唐”也,寄寓着他后半生所从事的唐代音乐文艺研究事业。1960年代初,《教坊记笺订》由中华书局出版。在该书的《弁言》中,任师最早对其“唐艺发微”丛著作了系统的阐述,因此,这不仅是该书的前言,可说是“唐艺发微”的总纲。

任师“唐艺发微”中的《唐声诗》以及另一部记述历代优伶事迹的《优语集》,1960年代初已经完稿,到“文革”后的1980年代初始出版。《敦煌歌辞总编》为敦煌歌辞之集大成者,1980年代初已定稿,交中华书局待出版。《唐杂言》、《唐著辞》等未完成的著述,任师一直萦绕于怀。回扬州后,他将“唐艺发微”丛著八种目录列出表格,请人用毛笔誊清,贴在他的写字桌对面的墙壁上,警策自己。

任师返扬前,已经检查出患前列腺肥大,需要及时治疗,但他并没有当回事,结果不久即突发尿毒症,经医院奋力抢救,九死一生,方才脱离生命危险。病后小便改道,用一热水袋接尿,常年挂在腰上。那年,日本汉学家波多野太郎教授专程到扬州看望他,约在扬州西园宾馆见面,我陪他前往。任师坐在沙发上,不小心压到热水袋,将沙发套弄湿了一小块。任师与波多野太郎教授告别后发现了,对我耳语道:“赶快撤退。”那神情,就是一个童心未泯的老人。

任师身体逐渐恢复后,愈加感到时间的紧迫性。在他的建议下,学院决定让我做他的专职学术助手。决定是在1982年的7月做出的,让我9月开学时去任师家上班。当时学校已经放假,我也回老家探望患重病的母亲了。任师焦急等待的心情,在给我岳父和徐沁君教授二人的信中有所表露:“国平已成为弟处三年可期的助手,听说一青(按,妻名谭一青)表示支持,甚好!可是九月一日国平方来就职,只好苦苦等候。……七月十六日。”这些是我8月回到扬州后知道的,随即到任师家上班了。此前,学院从山东大学请来了车锡伦老师。后因车老师还要忙于教学工作,难以担任专职助手,于是学校决定由我担当。

做任师专职助手期间,我的工作主要是两件,一是协助修订《唐戏弄》,一是撰写《唐著辞》。

《唐戏弄》出版20余年,任师在样书上随时有修订补充,全写在书眉上,或用纸条夹在书中。我的工作是阅看这些修订的内容,插在书中合适的位置,上下文疏通一下,由另一位帮助工作的戴正行老师誊抄、粘贴,最后任师通读审定,写上后记,交上海古籍出版社出版。

《唐著辞》是“唐艺发微”丛著之一种,在任师的其他著作中已多有涉及,但所谓“著辞”对一般人来说还是陌生的,我也经过了一个从熟悉到深入研究的过程。任师之所以重视,是因为著辞是一种入酒令的歌辞,与唐人的实际生活密切相关,是一种筵间的音乐文艺。研究唐人著辞,就要研究唐人饮宴习俗。1982年第十一期《文物》上发表了《论语玉烛考略》一文,对在江苏丹阳出土的唐代银器中一套供饮宴行令用的鎏金银器作了介绍。此器圆筒形,状如蜡烛,用来插放50支银质令筹,令筹上刻文摘自《论语》,故称此器为“论语玉烛”。任师命我专程到收藏该器具的镇江博物馆去作了考察,又在任师的指导下,写成了《从“论语玉烛”说到唐人酒令》,后来发表在1984年第四期《扬州师院学报》上。

1983年1月,任师慕名“吴良材”,专程去上海配眼镜,我陪同前往。在上海期间,任师住在他侄儿家,王元化等著名学者曾到任师住处看望老先生。中国大百科全书出版社上海分社的姚芳藻同志曾与任师商讨过再版他的《唐戏弄》等著作,说到上海分社拟出版一套“大学丛书”,将任师的著述列入其中。后因“丛书”未果而作罢。

任师的“唐艺发微”曾有几家出版社联系过出版事宜,《敦煌歌辞总编》已交北京中华书局,山东齐鲁书社1982年曾登门约稿。任师回扬州后,更倾向在南方出版。《唐声诗》已经交上海古籍出版社。在上海配眼镜期间,任师也走访了该社。当任师从上海返回不久,上海古籍又派人专程到扬州,将出版丛著的事宜谈妥。《唐声诗》、《唐戏弄》、《敦煌歌辞总编》分别于1982年10月、1984年10月、1987年12月由上海古籍出版。每当我从书橱中看到任师亲笔题赠的这些著作,就想起任师当年丛著新版时的喜悦;看到任师在“国平同学”下或题“存习”,或题“求索”“存玩”时,就想起任师对学生的殷切希望。

说到《敦煌歌辞总编》的出版,还有一个小的插曲。此前该书稿已交给了中华书局,此时,中华书局正好将原稿寄给任师,对该书提出一些零星修改意见,并附言请修订后再寄回。任师惟恐索之不得,正好把寄回的书稿寄给了上海古籍。

四

任师性格耿直,为人坦诚,重情性,喜诙谐。当年他曾与共产党早期领导人瞿秋白、张太雷同学,在北京大学读书时又参加过“五四”运动,曾在天安门广场被拘留一天。回扬州后,一些研究近现代史的学者曾专程到扬州,请任师回忆与瞿秋白的交往和瞿早期革命活动。

任师与瞿秋白早年的友谊,从瞿秋白《饿乡纪程》(《新俄国游记》)中的记述可见一斑。瞿秋白在回忆辛亥革命后他的思想历程时说:“当我受欧化的中学教育时候,正值江南文学思想破产的机会。所谓‘欧化’——死的科学教育——敌不过现实的政治恶象的刺激,流动的文学思潮的堕落。我江苏第五中学的同学,扬州任氏兄弟及宜兴吴炳文都和我处同样的环境,大家不期然而然同时‘名士化’,始而研究诗古文词,继而讨究经籍;大家还以‘性灵’相尚,友谊的结合无形之中得一种旁面的训育。然而当时是和社会隔离的。后来我因母亲去世,家庭消灭,跳出去社会里营生,更发见了无量无数的‘?’。和我的好友都分散了。”

任氏兄弟,即任师及其弟任乃誾。任乃誾,字诤叔、希闵,早故。1912年,任师与七弟任乃誾同入常州第五中学,校长童伯璋。瞿秋白是其同班同学。张太雷也是五中学生。任师曾为学生会理事,1915年闹学潮,被校方开除。1916年转入扬州第八中学,毕业。同年入天津北洋大学预科,张太雷等同期考入。瞿秋白体弱常病,沉默寡言,爱好诗词古文,自号“涤梅”“铁梅”,寓意贞洁坚强。瞿秋白纪念馆现藏有任师当年赠瞿的一方漆盒,上镌“涤梅”二字。

任师一生主要从事教育和学术工作,早年题其书斋壁曰“从此读书写字”,立志潜心学术;喜好书法篆刻,犹擅篆书,自署“伯叔之间”。凡研究传统文艺、“性灵相尚”者,每每引为朋友。

我到中国文联工作后,始知任师早年与著名画家尹瘦石的友谊。晚年尹老任中国文联副主席,我曾参与过他的画册《尹瘦石艺术馆藏品集》的出版过程。尹老画册出版后,我意外发现在尹老的藏品中,有任师1944年赠尹的一幅篆书联,内容是:

篆书联语:春阴剪烛花无语 寒夜添香月又衺

行书题辞:三十三年五月朔,诗牌小集得句,以瘦石先生此联为最隽,爰书赠以志雅怀。人事扰攘,心如飘蓬转烛,毫无恬静之趣,字乃愈拙,有负名句矣。……先生工仕女,得此句为题,必有精构留存艺苑也。拭目俟之。中敏。

任师在桂林期间,与梁漱溟、柳亚子、尹瘦石等先生交往甚密。时日军进逼桂林,世事纷乱,从此联可见任师当时心情。在尹老的画册中,除刊载他本人的代表作,还刊有他收藏的名人字画。其中现代书法家有章太炎、康有为、梁启超、于右任、柳亚子、叶圣陶、郭沫若、黄炎培、章士钊、谢无量、任中敏、陈大羽等,可见任师书法在现代书法界的地位。一次,在中国文联机关遇到尹老时,说到我是任老的学生及任老已经逝世时,尹老久久未语,沉入对往日、对友人的深思和怀念之中。

前两年我在整理岳父谭佛雏先生生前所写怀念任师的文章时,见到一篇《刻于桂林穿山洞壁上的飞白书<管子·四维篇>并跋》,记述了他1992年10月游桂林穿山洞,在洞中壁刻上惊喜地发现任师1944年的遗墨:飞白书《管子·四维篇》并跋。任师自跋云:“管子四维篇,录应瘦石先生教正。久不作飞白,手生意拙,了无是处。偶过市中见石经残字,古趣盎然,此虽不似,可以追也。三十三年五月同客桂林。中敏。”壁刻为横的长方形,字皆竖写,飞白写《管子》,跋语用行书。“飞白”,书法的一种特殊形态,相传创于蔡邕。笔画中丝丝露白,如枯笔所写,故名。汉魏宫阙题字,曾广为采用。任师所书,格调高古,错落有致,甚得飞白古趣,与赠尹篆书联写于同时。我岳父当年意外发现任师飞白书时,曾喜赋《忆江南》词以纪其事:“穿山洞,忽晤半塘翁!‘古趣盎然’读手泽,‘锲而不舍’见梁公。再拜两奇峰!”并注解说:“其距先生逝世将及一年。词中第四句指梁漱溟老人(曾在穿山讲学),亦有‘锲而不舍,精义入神’八字及识语,壁刻于洞中,与先生相邻。‘两奇峰’,谓先生与梁公也。”

任师回扬州后,与徐沁君教授和我岳父相交甚密,曾分别题赠二先生篆书联,笔力刚健,不减当年。但一般人想求任师字者,是根本不可能的事。记得在任师家当助手时,曾见多次有人或携“茅台”、或托熟人,登门求字,全被一一谢绝。前几年我曾编《中国当代书法名家手书扬州历代诗词》一书,邀请当代著名书法家启功、沈鹏等先生题写。若任师在世,以他对家乡的深厚感情,一定会欣然挥毫。惜哉!

任师关怀晚辈,亦是情义深重。1982年10月4日,任师派人送来便条,上面写道:“国平弟:五日下午五时半,来我处便饭。带请你的好友谭大姐一起来,千万勿却!问好。中敏。”第二天我和妻一起前往,原来是师母过生日。

任师多次约我们吃饭,其中最有意义的一次,是过九十大寿的1986年。任师生日在端午节后两天,此前任师已约参加家宴,并询问到我岳父和我爱人的情况(妻1983年考入中央党校读研究生,岳父当时到京探望)。生日前两天岳父正好回扬,我陪同前往任师家。生日在扬州久负盛名的菜根香饭店举行,场面热烈。我岳父即席赋辞:“巴蜀维扬,九十星霜。半生事业,‘敲锣卖糖’。”任师十分兴奋。事后应任师嘱,我岳父约请许绍光先生挥毫,任师将其终身挂在书房。

1990年5月30日(农历五月初七),任师九十四岁生日,徐沁君、谭佛雏、胡忌、袁世和等先生和我为先生祝寿,在学院的东大门合影留念。这是我和先生在一起的最后一张合影,一直珍藏着。当年我是先生的博士生,指导小组有徐沁君、胡忌先生。第二年8月毕业,我离开学习、工作了15年的扬州师院来到北京。离扬前,专程去扬州苏北人民医院看望了病中的业师,看望了在家为任师担忧的师母。师母送给了我一幅她珍藏了数十年的写生画以做留念。这是一幅风俗画,作于1944年随任师率学生避日军而流亡黔东榕江时。师母王志渊,早年曾就读于上海美专。未料想,扬州一别竟成永诀。当年12月底,我从鞍山、大连出差回京,方知恶耗。母校给我发来唁函时,我正在东北,那时还没有手机、寻呼机,家人无法通知我,代我发了唁电,遗憾的是未能亲临任师遗体告别仪式。凝视当年珍贵的照片,回想先生教诲,不尽哀思和崇敬之情永存心中。

(1999年初稿,2005年12月略改,分别发表于《从二北到半塘——文史家任中敏》,南京大学出版社2000)

![]() 苏公网安备 32100302010246号

苏公网安备 32100302010246号![]() 苏公网安备 32100302010246号

苏公网安备 32100302010246号